-

시선의 제국주의자, 안드레아스 구르스키(Andreas Gursky)의 사진 세계2025년 08월 21일 00시 14분 39초에 업로드 된 글입니다.작성자: Jin.x

시선의 제국주의자, 혹은 숭고의 외과의사 - 안드레아스 구르스키(Andreas Gursky) Andreas Gursky(안드레아스 구르스키)의 사진을 마주하는 순간, 우리는 일종의 '시각적 현기증'에 빠진다. 마치 구글 어스에서 세계를 내려다보는 신의 시점과 현미경으로 세포를 들여다보는 과학자의 시선이 기묘하게 결합된 듯한 감각 말이다. 그는 "나는 한 가지 목표를 추구한다 - 백과사전적 시각"이라고 말했지만, 이는 단순한 기록자의 야심이 아니다. 오히려 현대 문명의 '시각적 무의식'을 해부하려는 외과의사의 정교한 메스질에 가깝다.

구르스키의 작품은 언뜻 다큐멘터리 사진처럼 보이지만, 실제로는 "현실을 강화한 타블로"다. 이는 19세기 회화가 사진의 등장으로 겪었던 존재론적 위기를 역설적으로 해결하는 시도처럼 읽힌다. 제프 월(Jeff Wall)이 마네의 길을 따라 '근대적 삶의 회화'를 사진으로 부활시켰다면, 구르스키는 한 발 더 나아가 포스트모던 자본주의의 신화학을 구축했다.

세 가지 혁신과 기술적 숭고

구르스키의 혁신은 세 축으로 요약된다: 고해상도의 극한, 디지털 조작의 은밀함, 초대형 프린트의 압도. 이는 단순한 기술적 진보가 아니라 시각 문화의 패러다임 전환을 의미한다. 그의 사진은 "육안으로 보는 현실보다 더 강렬한 현실"을 구현하는데, 이는 보드리야르의 시뮬라크르 개념을 직접적으로 연상시킨다.

하지만 여기서 비판적 관점도 필요하다. 그의 작업이 과연 현실을 '폭로'하는가, 아니면 '미화'하는가? **"이 아름다운 이미지들은 인간 주체가 차지할 자리가 좀처럼 없는 품위 없는 세계를 우리가 감수할 수밖에 없게 만드는 것일 수도 있다"**는 지적은 구르스키 작업의 양면성을 예리하게 포착한다.

작가의 생애: 분단과 이주, 그리고 시각적 운명론

동독에서 서독으로: 체제 이동의 무의식

1955년 1월 15일, Andreas Gursky는 동독 라이프치히(Leipzig)에서 태어났다. 하지만 그의 가족은 그가 불과 2세에 불과했던 1957년 서독으로 이주하여 에센(Essen)을 거쳐 뒤셀도르프에 정착한다. 이 초기 이주 경험은 그의 작품 세계를 관통하는 '경계'와 '이동'에 대한 감각의 원형이 되었을 것이다.

흥미롭게도 구르스키는 성인이 된 후 북한의 집단체조를 촬영한 《Pyongyang》 시리즈(2007)를 제작한다. 동독에서 태어나 서독에서 자란 그에게 북한은 일종의 "잃어버린 과거의 거울"처럼 작용했을 수도 있다. 전체주의 체제의 기하학적 완벽함을 포착하는 그의 시선에는 냉전 체제 속에서 자란 세대만이 가질 수 있는 복합적 감정이 스며있다.

사진가 가문의 숙명: 상업적 시선의 계승과 전복

구르스키는 할아버지와 아버지가 모두 상업 사진가였던 3대 사진가 집안 출신이다. 아버지는 뒤셀도르프에서 작은 상업용 사진 현상소를 운영했고, 구르스키는 어린 시절부터 자연스럽게 사진 기법을 익혔다.

하지만 흥미롭게도 그는 처음에는 "사진과는 아무 관련이 없다고 부정했지만" 고등학교 때 마음을 바꾸었다. 이 거부와 수용의 변증법은 그의 작업에서 상업 사진의 기법을 예술로 승화시키는 전략으로 발현된다. 그의 《99 Cent》나 《EM Arena》 같은 작품들은 상업적 공간을 다루지만, 동시에 그것을 예술적 숭고로 변모시킨다.

베허 부부의 제자: 객관성의 주관적 전유

1981년부터 1987년까지 뒤셀도르프 예술아카데미에서 베른트와 힐라 베허(Bernd and Hilla Becher) 부부에게 사진을 배운 경험은 구르스키 예술 세계의 결정적 전환점이다. 베허 부부는 산업 건축물을 체계적으로 분류하여 촬영하는 유형학적 사진의 선구자였다.

하지만 구르스키는 스승들의 가르침을 창조적으로 배반한다. 베허 부부가 선호했던 흑백 사진 대신 1981년부터 컬러 사진 작업을 시작했고, 소형 라이카 카메라 대신 대형 4×5인치 카메라를 삼각대에 고정하여 사용했다. 이는 단순한 기법상의 차이가 아니라 사진에 대한 철학적 전환을 의미한다.

실패한 포토저널리스트에서 택시 기사로: 현실과의 직면

포크방 대학교에서 포토저널리즘을 전공했지만 졸업 후 포토저널리스트로 취업에 실패한 구르스키는 택시 기사로 일했다. 이 경험은 그의 작품 세계에 미묘하지만 중요한 영향을 미쳤을 것이다. 택시 기사로서 도시를 누비며 얻은 이동하는 시선과 관찰자적 거리감은 후에 그의 고공 촬영 기법과 파노라믹 구성의 토대가 되었을 수 있다.

쿤스트아카데미 뒤셀도르프 토마스 슈트루트(Thomas Struth)의 도움으로 1980년 쿤스트아카데미에 입학할 수 있었던 것도 중요한 전환점이다. 동료 예술가의 연대가 없었다면 오늘날의 구르스키는 존재하지 않았을 것이다.

뒤셀도르프 학파의 핵심: 집단적 개별성

구르스키는 토마스 루프(Thomas Ruff), 토마스 슈트루트(Thomas Struth), 칸디다 회퍼(Candida Höfer), 악셀 휘테(Axel Hütte)와 함께 뒤셀도르프 학파의 핵심 구성원이 되었다. 이들은 모두 베허 부부의 제자이지만 각자 독특한 길을 개척했다.

현재 구르스키는 루프, 휘테, 라우렌츠 베르게스(Laurenz Berges)와 함께 뒤셀도르프 한사알레(Hansaallee)의 공동 스튜디오를 사용한다. 이 건물은 원래 발전소였는데, 2001년 헤르조그 & 드 뫼롱(Herzog & de Meuron)이 예술가 스튜디오로 개조했다. 테이트 모던을 설계한 바로 그 건축가들이 구르스키의 작업 공간을 설계했다는 사실은 상징적이다. 산업 유산의 예술적 전환이라는 주제가 그의 삶의 공간에도 구현되어 있는 것이다.

1987년 뒤셀도르프 공항 전시: 익명성의 발견

구르스키의 첫 전시는 1987년 뒤셀도르프 공항에서 열렸는데, 독일의 다양한 사무실 직원들을 촬영한 작품들을 선보였다. 공항이라는 장소 선택은 우연이 아니었을 것이다. 공항은 현대인의 이동과 일시적 체류를 상징하는 대표적 비장소(non-place)다. 그의 작품에서 지속적으로 나타나는 익명성과 이동성의 테마가 이미 전시 장소 선택에서부터 예고된 것이다.

오토 슈타이너트의 망령: 주관성과 객관성의 변증법

구르스키는 포크방 대학교에서 오토 슈타이너트(Otto Steinert)의 주관적 사진 이론을 배웠지만, 슈타이너트는 1978년에 사망하여 그의 강의를 몇 번만 들을 수 있었다. 이 미완의 만남은 오히려 구르스키에게 창조적 자유를 주었을 것이다.

주관적 사진은 사물 자체보다 사진의 형식에 가치를 두는 운동이었는데, 구르스키는 이를 베허 부부의 객관적 접근법과 변증법적으로 통합했다. 그의 작품은 극도로 객관적으로 보이지만, 동시에 디지털 조작을 통해 주관적 비전을 관철시킨다.

글로벌 노마드의 탄생: 1990년대의 전환

1990년대 초 구르스키는 《My Day》 시리즈를 시작하며 도쿄, 스톡홀름, 로스앤젤레스, 홍콩 등을 누비기 시작했다. 경제와 주식시장이 붕괴하던 시기에 대중들을 촬영한 이 시리즈는 그를 글로벌 관찰자로 변모시켰다.

이 시기는 또한 그가 디지털 조작 기법을 대형 사진에 최초로 도입한 시점이기도 하다. 기술적 혁신과 예술적 비전이 만나는 순간이었다.

중립성의 정치학: 작가적 태도의 형성

구르스키 작업의 핵심은 의도적 중립성에 있다. "기존의 다큐멘터리가 작가의 주장을 영상으로 담고 있다면, 구르스키는 철저하게 자신의 주장을 의식적으로 드러내지 않고, 사진을 보는 관객에게 그 의미를 찾도록 중립성을 지키고 있다"는 평가가 이를 잘 보여준다.

하지만 이 중립성은 정치적이다. 자본주의 시스템의 스펙터클을 아름답게 포착하면서도 그것에 대한 명시적 비판을 유보하는 그의 전략은 냉전 이후 세대의 정치적 감수성을 반영한다. 동독에서 태어났지만 서독에서 자란 그에게 이데올로기적 확신보다는 관찰과 기록이 더 중요했을 것이다.

이러한 생애사적 배경들은 구르스키가 현대 문명의 시각적 고고학자가 될 수 있었던 필연적 조건들이었다. 분단 독일의 체험, 사진가 가문의 전통, 스승들로부터의 창조적 일탈, 실패와 성공의 경험들이 모두 그의 독특한 시각적 언어를 형성하는 데 기여했던 것이다.

대표작 10선을 통한 작가세계의 해부

1. Paris, Montparnasse (1993)

구르스키의 디지털 조작 실험의 출발점. 아파트 창문들이 무한히 반복되는 이 작품은 베르톨트 브레히트의 소외 효과(Verfremdungseffekt)를 시각적으로 구현한다. 개별 주거 공간들이 하나의 거대한 패턴으로 환원되는 순간, 현대 도시의 익명성이 기하학적 아름다움으로 승화된다.

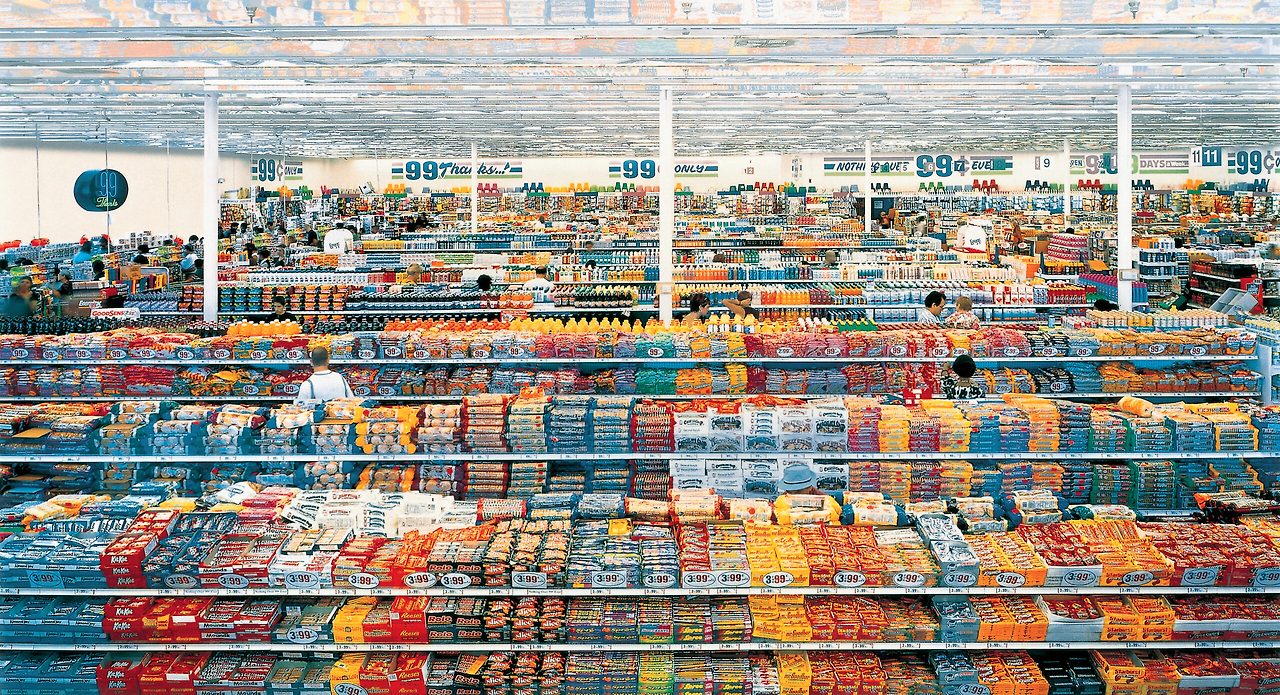

2. 99 Cent (1999)

자본주의의 풍요와 그로테스크함이 동시에 드러나는 걸작. 무한히 뻗은 상품의 바다는 앤디 워홀의 팝아트와 에드워드 호퍼의 고독감을 절묘하게 결합시킨다. 색채의 포화도는 거의 환각적 수준에 이르는데, 이는 소비주의의 신경증적 에너지를 시각화한 것이다.

3. Rhine II (1999)

세계에서 가장 비싸게 팔린 사진 중 하나. 라인강의 풍경에서 모든 인공적 요소를 디지털로 제거한 이 작품은 카스파르 다비드 프리드리히의 낭만주의 풍경화를 21세기로 소환한다. 하지만 이 '순수한' 자연은 역설적으로 완전히 인공적인 구성물이다.

4. Tokyo Stock Exchange (1990)

금융 자본주의의 신경 중추를 포착한 작품. 개별 트레이더들이 하나의 거대한 유기체의 세포처럼 보이는 이 이미지는 아담 스미스의 '보이지 않는 손'을 가시화했다. 동시에 프리츠 랑의 《메트로폴리스》에서 지하 도시 노동자들의 이미지를 연상시킨다.

5. Pyongyang (2007)

북한 집단체조를 담은 이 시리즈는 구르스키 작업 중 가장 정치적 함의가 강하다. 개인이 완전히 소거된 채 거대한 패턴의 일부가 된 인간들의 모습은 전체주의의 미학화라는 벤야민의 우려를 현실화한다. 하지만 동시에 그 기하학적 완벽함은 부인할 수 없는 아름다움을 발산한다.

6. Madonna I (2001)

콘서트 관객들을 고밀도로 포착한 이 작품은 발터 벤야민의 '아우라' 개념을 역설적으로 다룬다. 수만 명이 하나의 아이콘을 향해 시선을 집중시키는 모습은 현대판 종교적 엑스터시를 보여준다. 개별적 팬들의 얼굴이 집단의 패턴으로 해소되는 과정은 현대 대중문화의 메커니즘을 적나라하게 드러낸다.

7. Greeley (2002)

거대한 축산 농장을 담은 이 작품은 푸드 시스템의 산업화를 다룬다. 수천 마리의 소들이 만드는 추상적 패턴은 아름답지만, 동시에 생명의 상품화라는 어두운 현실을 감춘다. 잭슨 폴록의 액션 페인팅을 연상시키는 형태적 유사성은 의도적 아이러니로 읽힌다.

8. F1 Boxenstopp (2007)

포뮬러 원 경주의 피트 스톱을 포착한 이 작품은 속도와 정밀성의 발레를 보여준다. 기계와 인간이 완벽하게 동조하는 순간은 미래주의자들이 꿈꾸었던 기계 시대의 이상을 실현한다. 하지만 이 완벽한 조화는 극도로 통제된 환경에서만 가능하다는 한계를 동시에 드러낸다.

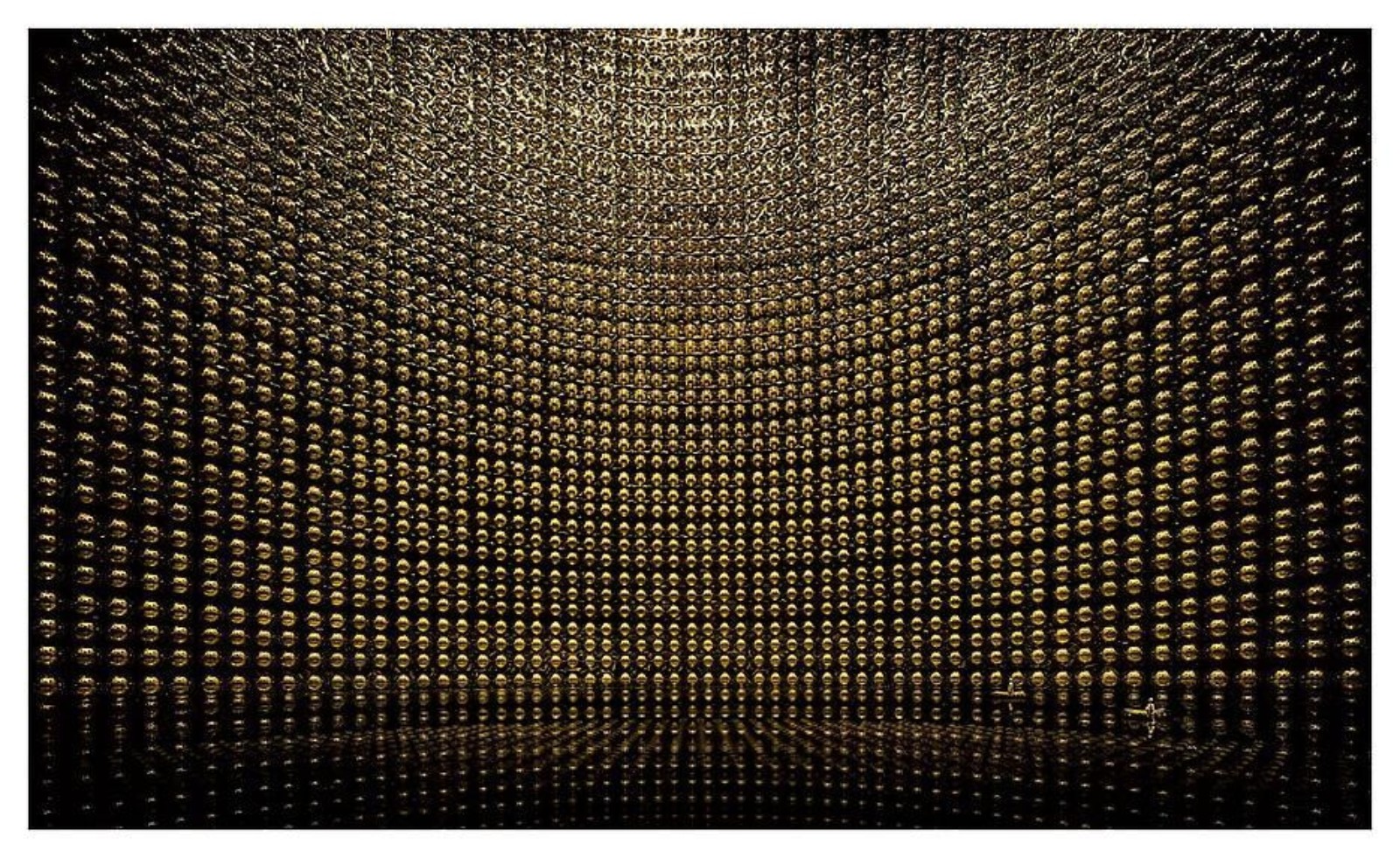

9. Kamiokande (2007)

일본의 뉴트리노 검출기를 촬영한 이 작품은 구르스키의 작업 중 가장 형이상학적이다. 과학의 최첨단과 불교적 명상 공간이 겹쳐지는 이 이미지는 우주의 근본 구조를 탐구하려는 인간의 의지를 시각화한다. 동시에 단테의 천국편에 등장하는 광채의 원형들을 연상시킨다.

10. Salerno (1990)

이탈리아 아말피 해안의 아파트 단지를 담은 초기작. 지중해의 서정과 현대 건축의 기하학이 만나는 지점에서 구르스키 특유의 냉정한 서정성이 탄생한다. 인간의 거주 공간이 하나의 추상적 패턴으로 변모하는 과정은 그의 후기 작업들의 원형을 보여준다.

철학적 지평: 푸코의 감시와 들뢰즈의 리좀

구르스키의 사진은 미셸 푸코의 판옵티콘 개념을 시각적으로 구현한다. 그의 카메라는 모든 것을 보지만 보여지지 않는 권력의 시선이다. 동시에 질 들뢰즈의 리좀 이론도 적용된다. 그의 이미지들은 중심이 없는 네트워크 구조를 보여주며, 모든 점들이 상호 연결된 탈중심적 공간을 드러낸다.

"나는 익명의 공간이나 개인이 집단 속에 사라지는 장소에 매력을 느낀다"는 그의 고백은 단순한 미적 선호가 아니라 현대성의 본질에 대한 통찰이다. 개인의 소거와 패턴의 등장은 근대성의 변증법을 시각적으로 표현한다.

시대정신의 증언자, 혹은 공범자

구르스키의 작업이 지닌 시대정신은 복합적이다. 그는 전지구적 자본주의의 스펙터클을 포착하지만, 동시에 그것의 매혹에 굴복하기도 한다. 그의 사진들이 경매에서 천문학적 가격을 기록한다는 사실 자체가 이런 모순을 상징한다. 예술이 자본의 논리를 비판하면서도 그 논리에 포섭되는 포스트모던 아포리아의 전형이다.

하지만 이런 비판에도 불구하고, 구르스키의 작업은 시각적 계몽의 가능성을 보여준다. 그의 사진들은 우리로 하여금 "한 걸음 뒤로 물러서서 주변 환경을 어떻게 보고 경험하는지 숙고하게 만든다". 이는 아도르노와 벤야민이 추구했던 부정적 변증법의 시각적 실현이라 할 수 있다.

맺음: 시선의 고고학자

결국 구르스키는 시선의 고고학자다. 그는 현대 문명의 표층 아래 숨겨진 구조들을 발굴하고, 그것을 미적으로 승화시킨다. 그의 카메라는 단순한 기록 도구가 아니라 현실을 재구성하는 창조적 장치다.

"내 작품에서 자의적인 디테일은 찾아볼 수 없다. 형식적인 수준에서 보면 상호 연관된 수많은 미시적, 거시적 구조들이 하나의 전면적인 조직 원리에 의해 함께 짜여 들어간다"는 그의 말은 단순한 기법 설명이 아니다. 이는 혼돈 속에서 질서를 찾아내고, 무의미한 듯 보이는 현실에서 의미의 가능성을 발견하려는 예술가의 의지 표명이다.

구르스키의 사진 세계는 우리에게 불편한 진실을 제시한다. 우리가 살고 있는 세계는 아름답지만 비인간적이고, 질서정연하지만 소외적이며, 풍요롭지만 공허하다는 것. 그리고 바로 그 모순적 현실을 직시할 때만 진정한 성찰이 가능하다는 것을. 이것이야말로 21세기 예술이 감당해야 할 숭고한 부담이 아닐까.

댓글