-

잭 크레거 <웨폰> 심층해석 - H.R. 1808의 부결, 미국이 잃어버린 아이들?2025년 09월 06일 11시 42분 46초에 업로드 된 글입니다.작성자: Jin.x

⚠️ 스포일러가 있을 수 있습니다.

2시 17분, 혹은 민주주의의 실패

잭 크레거(Zach Cregger)의 2025년작 『웨폰』(Weapons)은, 역설적이게도 가장 '보호받아야 할' 존재들을 통해 가장 '위험한' 사회적 진실을 폭로하는 작품으로 해석될 수 있을 것이다. 『바바리안』(2022)으로 호러계에 충격을 가한 감독이 이번에는 "17명의 초등학생이 동시에 집을 나와 사라지는" 초현실적 미스터리를 통해 현대 미국 사회의 구조적 병리를 해부한다고 볼 수 있을 것이다.

특히 주목할 만한 건 영화 전체를 관통하는 "2:17"이라는 시간의 상징적 함의다. 표면적으로는 아이들이 사라진 시각이지만, 동시에 2022년 미 하원을 217표로 통과했지만 상원에서 좌절된 돌격소총 금지법안 H.R. 1808에 대한 은밀한 언급이기도 하다는 해석이 제기된다. 조시 브롤린(Josh Brolin)이 연기하는 아처 그래프(Archer Graff)의 악몽 속에서 등장하는 "떠다니는 거대한 총기와 그 중앙에 새겨진 2:17"이라는 이미지는, 단순한 초현실적 상징을 넘어선 정치적 알레고리로 읽힐 수 있을 것이다.

제1막: 조지 해리슨의 어둠과 새벽 4시의 묵시록

"Beware of Darkness"

영화는 조지 해리슨(George Harrison)의 "Beware of Darkness"가 흐르는 가운데 아이들이 집을 나서는 장면으로 시작된다. 비틀즈의 "Here Comes the Sun" 대신 이 곡을 선택한 것은 우연이 아닐 것이다. "조심해, 어둠을"이라는 가사가 암시하는 경고는 곧 현실이 될 것이기 때문이다. 해리슨의 곡이 갖는 영성과 동시에 불길함이라는 이중성이, 영화 전체의 톤을 결정하는 음향적 모티프로 기능한다고 볼 수 있을 것이다.

아이들이 "새처럼 팔을 벌리고 뛰어가는" 모습은 명백히 이카루스 신화의 현대적 변주로 해석될 수 있을 것이다. 하지만 이들의 '비행'은 태양을 향한 상승이 아닌, 어둠 속으로의 추락이라는 점에서 전복적 의미를 갖는다고 여겨진다. 크레거가 의도한 것은 아마도 현대 미국 아동기의 '추락한 무고함'에 대한 은유일 수도 있을 것이다.

마녀사냥

줄리아 가너(Julia Garner)가 연기하는 저스틴 갠디(Justine Gandy)는 "어색한 교사"로 설정되어 즉각적으로 의심의 대상이 된다. 이는 아서 밀러(Arthur Miller)의 『시련』(The Crucible)에서 다뤄진 세일럼 마녀재판의 현대적 재연으로 읽힐 수 있을 것이다. 집단 히스테리가 무고한 개인을 희생양으로 삼는 메커니즘이 21세기에도 여전히 작동한다는 것을 보여주는 장치라고 해석될 수 있을 것 같다.

특히 누군가 저스틴의 차에 "마녀(Witch)"라고 낙서하는 장면은 직접적인 마녀사냥 모티프의 시각화라고 할 수 있을 것이다. 이는 동시에 영화 후반부에 등장하는 진짜 '마녀' 글래투스(Glattus)에 대한 복선이기도 하다는 점에서 이중적 기능을 수행한다고 볼 수 있을 것이다.

제2막: 폴 토마스 앤더슨의 구조와 스티븐 킹의 상상력

『매그놀리아』적 서사 구조의 호러적 전환

크레거는 자신의 영화를 "스티븐 킹의 요소가 가미된 매그놀리아 같은 캐릭터 중심의 2시간 여정"이라고 설명한다. 폴 토마스 앤더슨(Paul Thomas Anderson)의 걸작이 "여러 관점을 통해 거대한 감정적 카타르시스를 구축"했다면, 크레거는 동일한 구조를 사용해 "진실을 점진적으로 드러내는 공포"를 만들어낸다고 볼 수 있을 것이다.

각 챕터가 서로 다른 인물의 시점에서 전개되면서 "과거의 질문들을 재맥락화하고 '폭탄'이 덜 추상적이 될수록 공포감이 짙어진다"는 구조는 히치콕의 서스펜스 이론을 현대적으로 응용한 것이라고 해석될 수 있을 것이다. 관객이 등장인물보다 더 많이 알게 되면서 오히려 불안감이 증폭되는 역설적 메커니즘 말이다.

트레버 무어

크레거가 이 영화를 쓰게 된 배경에는 2021년 코미디 파트너 트레버 무어(Trevor Moore)의 갑작스러운 죽음이 있었다고 한다. "그 시기는 끔찍했지만, 글을 쓰는 것이 자기 파괴적이 아닌 건설적인 방식으로 감정을 다루게 해줬다"는 그의 고백은 이 영화가 단순한 호러 엔터테인먼트를 넘어선 개인적 애도의 작품임을 보여준다고 할 수 있을 것이다.

"광범위한 비극적 사건은 결코 한 사람만의 이야기가 아니다"라는 감독의 철학은 개인적 상실을 집단적 트라우마로 확장시키는 서사적 동력으로 기능한다고 볼 수 있을 것 같다. 무어의 죽음이라는 사적 경험이 미국 사회 전체의 '잃어버린 아이들'에 대한 공적 성찰로 승화된 것이라고 해석될 수 있을 것이다.

제3막: 글래투스와 무기화된 몸

악의 전염성

영화의 핵심적 악역인 글래투스(Glattus)는 "다른 사람들을 자신의 의지대로 조종하는 마녀"로 설정된다. 하지만 더 중요한 것은 그녀의 영향 하에 있는 인물들이 "말 그대로 무기화된다"는 점이다. 이는 단순한 초자연적 조종을 넘어선, 일종의 '도덕적 이탈(moral disengagement)' 현상의 은유로 읽힐 수 있을 것이다.

심리학자들이 설명하는 도덕적 이탈이란 "개인의 뇌가 선량한 사람을 다른 사람의 이야기에서 악역으로 변모시키는" 과정을 의미한다. 글래투스의 초자연적 힘은 이러한 심리학적 메커니즘을 시각화한 장치라고 해석될 수 있을 것 같다. 평범한 시민들이 어떻게 '괴물'이 되는지에 대한 우화적 설명인 것이다.

'Us vs Them'의 이분법

영화에 나타나는 공동체의 분열은 사회정체성 이론(Social Identity Theory)의 완벽한 사례로 여겨진다. "우리의 마음이 세계를 '우리'(선하다고 여겨지는 사람들)와 '그들'(위협으로 간주되는 사람들)로 분류한다"는 이론이, 메이브룩(Maybrook)이라는 가상의 펜실베니아 소도시에서 그대로 재현되는 것이다.

"부모들이 교사를 비난하고, 이웃들이 서로를 의심하며, 무고한 사람들의 삶이 파괴되는" 과정은 단순한 픽션이 아닌 현실에서 반복적으로 목격되는 사회적 현상의 정확한 관찰이라고 할 수 있을 것이다. 크레거가 포착한 것은 아마도 소셜미디어 시대의 '디지털 마녀사냥'이 갖는 파괴적 힘일 수도 있을 것이다.

제4막: 아처 그래프의 분노와 타겟팅의 은유

이름의 기호학과 '겨냥하는 자'의 운명

아처 그래프(Archer Graff)라는 인명 자체가 "무언가를 겨냥하고 쏘는 것과 연관된다"는 분석은 이 캐릭터의 본질적 기능을 보여준다고 할 수 있을 것이다. 'Archer'는 말 그대로 궁수를 뜻하지만, 동시에 '목표물을 설정하고 추적하는 자'라는 더 광범위한 의미를 갖는다고 볼 수 있을 것 같다.

그가 저스틴의 차에 "마녀"라고 낙서하는 행위는 문자 그대로 "타겟을 설정하는" 행동이라고 해석될 수 있을 것이다. 이는 현대 사회에서 개인이 어떻게 '타겟화'되고 '무기화'되는지에 대한 은유적 표현으로 읽힐 수 있을 것 같다. 소셜미디어의 '캔슬 컬처'나 집단 괴롭힘의 메커니즘과도 무관하지 않을 것이다.youtube

H.R. 1808의 정치적 무의식

아처의 악몽에 등장하는 "집 위에 떠다니는 거대한 돌격소총"은 영화에서 가장 인상적인 이미지 중 하나다. 이 총기 중앙에 새겨진 "2:17"이 2022년 하원을 217표로 통과한 돌격소총 금지법안을 암시한다는 해석은 크레거가 단순한 호러 연출이 아닌 정치적 메시지를 담고 있음을 시사한다고 볼 수 있을 것이다.

"분노를 가장 잘 표현하는 무기는 돌격소총이고, 그 분노를 다른 사람들에게 겨눠 문자 그대로 그들을 쓰러뜨리려 한다"는 해석도 가능하지만, 이는 미국 사회의 총기 폭력 문제에 대한 직접적 비판으로 읽힐 수 있을 것이다. 하지만 동시에 이 이미지가 가장 분노에 찬 캐릭터의 꿈속에서만 등장한다는 점은, 현실과 환상 사이의 미묘한 경계를 유지하는 장치이기도 할 것이다.

제5막: 케리 크리스토퍼의 알렉스와 생존자의 증언

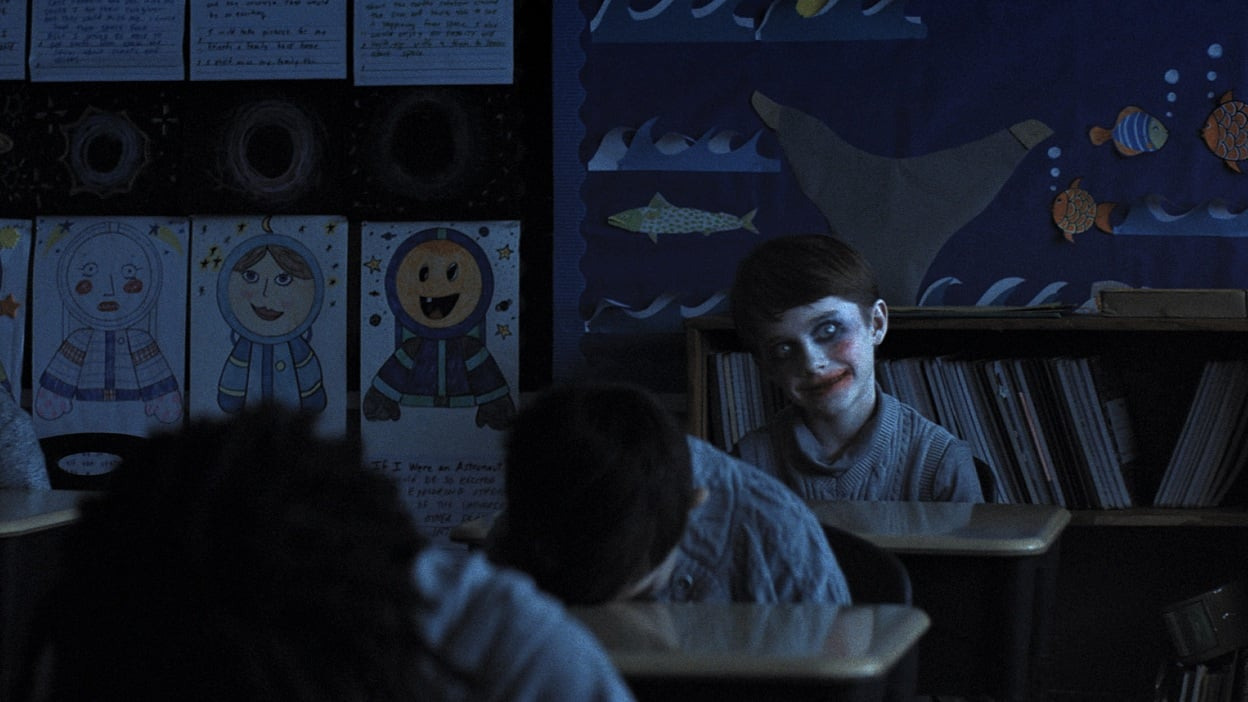

창백한 아이

유일하게 사라지지 않은 아이 알렉스(Cary Christopher)는 "허약하고 창백한" 외모로 묘사된다. 이러한 신체적 특징은 단순한 캐스팅 선택을 넘어선 상징적 의미를 갖는다고 볼 수 있을 것이다. 트라우마의 생존자가 종종 보여주는 '생명력의 고갈' 상태를 시각적으로 구현한 것이라고 해석될 수 있을 것 같다.

알렉스가 유일한 목격자이면서 동시에 가장 취약한 존재라는 설정은 아마도 현실의 아동 증언이 갖는 딜레마를 반영하는 것일 수도 있을 것이다. 가장 진실에 가까운 증언을 할 수 있는 존재가 동시에 가장 보호받아야 하는 존재라는 역설 말이다.

"실화"

영화 초반 아이 내레이터가 "이것은 실화다"라고 선언했다가 곧 사라져버린다는 설정은 크레거의 교묘한 메타영화적 조작으로 여겨진다. 관객에게 다큐멘터리적 사실성을 약속해놓고 즉시 그 약속을 철회하는 방식으로, 영화와 현실 사이의 경계를 의도적으로 모호하게 만드는 것이다.

이는 아마도 현대 사회에서 '진실'이라는 개념 자체가 얼마나 불안정한지에 대한 성찰일 수도 있을 것이다. 소셜미디어와 딥페이크 기술의 시대에서 무엇이 '진짜 이야기'인지 판단하기 어려워진 현실에 대한 은유적 표현이라고 해석될 수 있을 것 같다.

제6막: 일상의 폭력성

제목 'Weapons'

크레거가 선택한 제목 "Weapons"는 단순히 물리적 무기만을 가리키지 않는다고 볼 수 있을 것이다. 감독 자신의 설명에 따르면 "우리가 최악의 상황에서 모든 것을 무기화한다"는 의미를 담고 있다. "공동체를 적에게 대항하는 무기로 사용하고, 물질을 자신에게 대항하는 무기로 사용하며, 사람들의 과거를 그들에게 대항하는 무기로 사용한다"는 것이다.

이러한 관점에서 볼 때 영화에 등장하는 다양한 형태의 폭력—"포크로 찌르기, 야채 깎는 칼 공격, 무수한 박치기로 두개골이 부서지는" 장면들—은 단순한 스플래터 요소가 아닌 일상 도구들이 어떻게 '무기'가 될 수 있는지에 대한 은유적 표현으로 읽힐 수 있을 것이다.

가정 신화의 해체

크레거가 지속적으로 탐구하는 "집이 안전하지 않은 공간"이라는 모티프는 이 영화에서도 핵심적 역할을 한다고 볼 수 있을 것이다. 아이들이 한밤중에 집을 떠나는 행위 자체가 '가정의 안전성'에 대한 근본적 의문을 제기하는 것이다. 이는 아마도 현대 미국 사회에서 가정 내 아동 학대나 방치가 갖는 심각성을 반영하는 설정일 수도 있을 것이다.

"노숙 청년의 마약 중독 문제, 아이를 착취하는 이모, 교사와 경찰에게서 보이는 알코올 중독의 부식적 효과, 리더십과 권위의 실패, 독성 남성성, 경찰 부패" 등의 요소들이 우연히 배치된 것이 아니라 "아이들이 일상에서 직면하는 실제 위험들"을 보여주는 의도적 장치라는 분석이 가능하다.

제7막: 할리우드의 공포 경제학

『바바리안』 이후

『웨폰』의 각본이 "3800만 달러라는 엄청난 가격"에 낙찰되었다는 사실은 단순한 상업적 성공을 넘어선 문화적 현상으로 해석될 수 있을 것이다. 『바바리안』으로 "모든 스튜디오에서 거절당했던" 크레거가 이번에는 "각본을 보지도 않고 터무니없는 제안을 하는" 상황으로 역전된 것은, 할리우드가 호러 장르에 대해 갖는 모순적 태도를 보여준다고 할 수 있을 것 같다.

특히 "조던 필(Jordan Peele)이 유니버설이 각본을 확보하지 못하자 매니지먼트를 해고했다"는 소문까지 나돌 정도로 업계의 관심이 집중되었다는 점은, 크레거라는 작가가 현재 호러계에서 갖는 위치를 보여준다고 볼 수 있을 것이다.

2023년 파업

"원래 캐스팅된 배우들 대부분을 2023년 파업으로 잃게 되었고, 원래 학생 역할을 맡았던 아이가 급성장해서 다시 캐스팅해야 했다"는 제작 과정의 우여곡절은 오히려 영화에 예상치 못한 신선함을 가져다주었을 수도 있을 것이다. 이는 아마도 크레거가 추구하는 "예측 불가능성의 요소"와 의도치 않게 부합하는 결과를 낳았을 것으로 보인다.

모호성의 예술과 불편함의 정치

결국 『웨폰』이 성취한 것은 "명확한 답변을 거부하고 관객을 불편함 속에 머물게 하는" 용기라고 평가될 수 있을 것이다. "사회적 금기, 불안, 집이라는 불안전한 공간의 반복적 모티프들과 마주하게" 만드는 크레거의 접근은 전통적 호러 영화의 카타르시스적 해결책을 의도적으로 피한다고 볼 수 있을 것 같다.

냉소적으로 보자면, 이런 '의도적 모호성'이 자칫 깊이 있는 성찰 대신 단순한 혼란만을 남길 위험성도 없지 않을 것이다. 하지만 크레거가 추구하는 것은 아마도 "현실적으로 깔끔하게 정리된 이야기에 대한 비현실적 기대"를 거부하는 것일 것이다.

우리는 인간으로서 끊임없이 "트라우마와 현실을 이해하기 위한 명확한 답을 찾으려" 하지만, 현실은 그런 답변을 쉽게 내어주지 않는다는 것이다. 2시 17분에 멈춰선 시계처럼, 어떤 순간들은 영원히 해결되지 않은 채로 남아있을 수밖에 없다는 것을. 그리고 그 미해결 상태 자체가 바로 우리가 살아가는 현실의 가장 정확한 초상화일지도 모른다는 것을.

'(P)Reviews > 🎬Cinema' 카테고리의 다른 글

아는 만큼 보인다. 소등된 미래와 비극적 진자운동 <어쩔수가없다> 심층 해석 (2) 2025.09.29 미야케 쇼 <너의 눈을 들여다보면> 심층 해석 - 후배에게 침대정리법을 알려준 이유 (1) 2025.09.06 세르게이 로즈니차 <두 검사> 심층 해석 - 편지 한 통이 만든 파국 (1) 2025.09.06 올리베르 라시 <시라트> 심층 해석 - 문명의 일몰 (0) 2025.09.06 요르고스 란티모스 <부고니아> 심층 해석 - 인류는 자멸해줄까 (제발) (0) 2025.09.06 댓글